Im vergangenen Sommer las ich ein Buch, das mich tief bewegte und für mich bestätigt, was ich seit langem als Trauerrednerin in vielen Familien erlebe und beobachte: Der Krieg, dieser schreckliche Zweite Weltkrieg, er wirkt in den Familien bis heute nach.

Ich erinnerte mich in diesem Zusammenhang an ein Gespräch, das ich auf einer internistischen Station des St. Elisabeth Krankenhauses führte, auf der ich eine Zeit lang als besuchsbegleitende Seelsorgerin im Einsatz war. Dort traf ich eines Tages Frau Gertrud B. und sie erzählte mir aus ihrem Leben. Ich habe an sie gedacht und bin ihr sehr dankbar, dass sie einverstanden war, ihre Geschichte noch einmal für unser Projekt „Lebenswege“ zu erzählen.

Hier und da hat jeder von uns von diesem Krieg gehört, von Flucht und Vertreibung, von der Zerstörung Dresdens und anderer deutscher Städte. Wir sahen Filme dazu und in den letzten Jahren, so scheint mir, beginnt eine neue Art des Umgangs mit diesem Thema. Ich denke auch, dass es angesichts der politischen Entwicklung in unserem Land umso wichtiger ist, dass wir in die Vergangenheit unserer Familien schauen, damit wir das Heute und das Morgen verstehen.

Manch einer, der jetzt gegen Flüchtlinge spricht, kennt vielleicht die eigenen Wurzeln nicht. Denn ich habe als Trauerrednerin schon öfter erlebt, dass die Kinder und Enkel erst im Gespräch (weil ich nach dem Geburtsort fragte oder der Name der Stadt oder des Ortes mir von anderen Familien bekannt vorkam) von der schlesischen oder ostpreußischen Vergangenheit der Vorfahren erfuhren. Manchmal erzählte auch jemand im Zuge der Trauerbegleitung zum ersten Mal von der traumatischen Flucht und den schweren Erlebnissen während des Krieges.

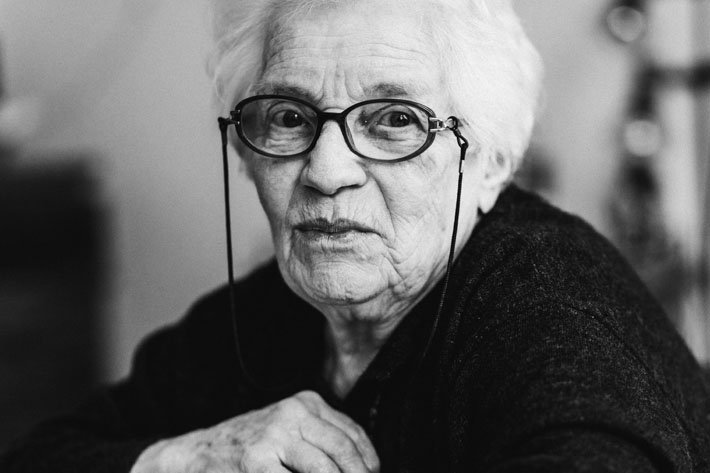

Auch Gertrud B. gesteht uns an diesem sonnigen Donnerstag im Januar, dass Sie zum ersten Mal so ausführlich ihre Geschichte erzählt. Still, völlig geschafft und erschöpft verließen wir Stunden später ihre Wohnung.

Am 22. April 1930 wurde Gertrud B. in Pillkallen in Ostpreußen geboren. Ihre Kindheit war „natürlich schon gemischt“, wie sie sich erinnert. Der Vater Paul war Lehrer und stammte aus Wernigerode. Die Mutter Anna war ebenfalls Lehrerin, entstammte einer Pfarrersfamilie aus Königsberg und war eins von neun Geschwistern.

Mit ihren beiden jüngeren Schwestern Elfriede und Bernhild und dem jüngeren Bruder Gustav wuchs Gertrud B. in einer Wohnung in Pillkallen auf. Der Vater, ein Deutsch-, Erdkunde- und Geschichtslehrer, war naturbegeistert und nahm seine Kinder auf Radtouren mit. Dabei erzählte er ihnen Geschichten vom Himmel und der Erde. Gleich zu Beginn des Krieges wurde er eingezogen. 1943, Gertrud war gerade 13 Jahre alt, starb die Mutter, „an irgend einer eingeschleppten Grippe“. Der Vater kehrte aus dem Krieg heim, um seine Frau zu beerdigen. „Er litt“, erinnerte sich seine Tochter. Bei seinen vier Kindern durfte er nicht bleiben, statt dessen wurde er zum Kampfeinsatz nach Norwegen verschifft. Er starb „einen schnellen Soldatentod“ stand später in dem Brief, der seine Kinder über den Tod des Vaters informierte.

Ostpreußen wurde nach und nach evakuiert. Deshalb kamen Gertrud und ihre drei Geschwister zu einer Tante und einem Onkel in die Nähe von Kranz. Über Nacht war damit deren eigene Familie auf neun Personen angewachsen. „Schwierig war alles schon“, erinnert sich Gertrud B. Trotz des Krieges fuhren Gertrud und Elfriede (mit einer Kleinbahn) zur 30 Kilometer entfernten Schule nach Königsberg. 1944 wurde Königsberg durch Bomben völlig zerstört.

Im ersten Weltkrieg hatten Gertruds Großeltern die Russen erlebt und zogen aus den damaligen Erlebnissen positive Schlüsse. So wie manch anderer entschied daher auch der Onkel Gustav mit seiner Familie in Preußen zu bleiben. Doch die Welt war eine andere geworden und als die Russen kamen, nahmen sie ihn mit. Er kehrte nie zurück. Können wir heute noch ein Gefühl für jene Zeit entwickeln? Können uns die Geschichten der letzten Zeitzeugen berühren?

Das Essen war knapp, die Menschen litten Hunger. Viele Menschen starben, weil sie nicht genug zu essen bekamen. Der Winter 1944/45 war sehr hart gewesen. Auch Gertruds kleine Schwester Bernhild verhungerte. „Sie kam nicht durch“, erinnert sich Gertrud.

Was wurde damals aus Gertrud, ihrer Schwester und dem Bruder? „Wir kriegten mit, dass die Russen Königsberg erobern wollten. Beim dritten Versuch gaben die Deutschen auf. Die Russen trieben die verbliebenen Deutschen zusammen. Wir hatten keine Angst mehr, es spielte keine Rolle mehr (was passierte) nach all dem, was wir erlebt hatten.“

In Trecks ging es anschließend zu Fuß gen Osten. Die Gegend kannten die Kinder von den Radausflügen mit dem Vater. Die friedlichen Erinnerungen hatten jedoch nichts mehr mit der grausamen Realität zu tun. Orte waren zerstört und auf den Trecks waren viele Frauen, die ihre toten Kinder im Arm hielten und schrien. Irgendwann kamen die völlig erschöpften Menschen in Lasdehnen an, einem intakten Ort, 20 km nördlich von Schlossberg. Dort lebten sie in einem Lager und Gertrud B. erinnert sich, dass sie dort wenig hungerten. Denn in den Kellern der verlassenen Häuser fanden die Kinder Vorräte. Doch wie groß die Not war, lässt sich vielleicht daran erkennen, dass die Frauen auch Fleisch von toten, gefrorenen Pferden aßen, die in der Gegend herumlagen.

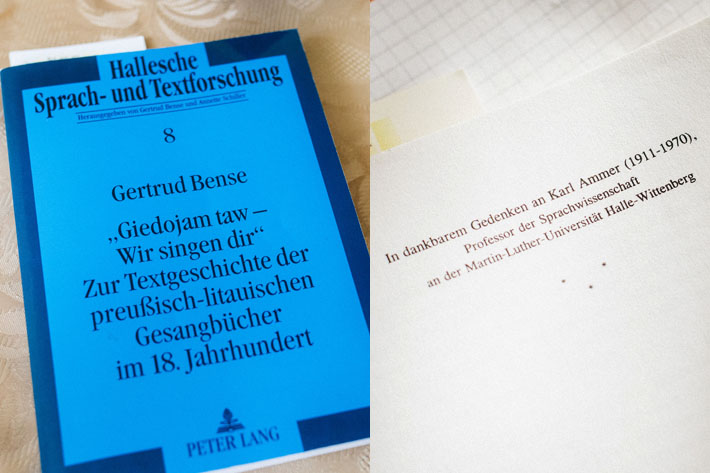

Eine Bewunderung hegt Gertrud B. heute noch gegenüber dem Volk der Litauer. Denen sei es irgendwie gelungen, sich selbst über alle Zeiten hinweg treu zu bleiben. „Was politisch von ihnen verlangt wurde, das erledigten sie ohne große Proteste.“ Es waren die Litauer, die die deutschen Zivilgefangenen freundlich behandelten.

Deren Land lag etwas abseits und doch nah genug, dass die Kinder dorthin gehen konnten, um zu betteln. Das zurück gebrachte Essen wurde unter den Geschwistern und den anderen Lagerinsassen verteilt. Als die Litauer fragten, ob die Kinder bleiben wollten, willigten Gertrud und die anderen ein. Sie wurden Arbeitskräfte, hüteten das Vieh und wohnten in einer Kletis, einfachen Vorratshäusern aus Holz. Doch die Geschwister waren nicht zusammen und wenn Gertrud ihren Bruder besuchen wollte, bedeutete dies einen ellenlangen Fußmarsch. Gertrud war in dieser Zeit eine Jugendliche, die zur jungen Frau heranwuchs.

Gertrud B. wusste, was zu tun war, um zu überleben und sie wusste, was dazu gehörte und nahm es hin. Vor den Russen stellte sie sich taubstumm, während sie von den Litauern die Sprache lernte. Sie war eine Deutsche im Niemandsland, der Krieg seit fünf Jahren vorbei.

Konrad Adenauer war es schließlich, der sich um die letzten Kriegsgefangenen bemühte, zu denen auch die zivilen Gefangenen, wie Gertrud B. und ihre Geschwister, zählten. Die Russen „arbeiteten fleißig“, um alle Deutschstämmigen ausfindig zu machen, was schließlich dazu führte, dass Gertrud und ihre Geschwister wieder im Lager in Lasdehnen landeten. Mit Schwester und Bruder wurde sie 1951 in den Zug nach Bischofswerda gesetzt. „Wir waren wieder in Deutschland, mehr haben wir nicht mitbekommen“, sagt sie über jene Zeit. Viele Jahre hatten die Geschwister auf sich allein gestellt leben müssen. Gertrud erinnerte sich an Verwandte des Vaters und schrieb ihnen einen Brief. Diese holten die Drei schließlich zu sich nach Harsleben.

Es war das erste Mal nach langer Zeit, Jahre nach dem Tod der Eltern, dass Gertrud wieder Verwandte um sich hatte. Wie fühlte sie sich und wie sollte es weiter gehen? Sie war nicht mehr im schulpflichtigen Alter, doch Gertrud kämpfte, kämpfte für sich. Schließlich durfte sie die zehnte Klasse machen und nach einigen Wochen erkannten die Lehrer ihr Potential und Gertrud ergriff ihre Chance. Innerhalb von nur zwei Jahren gelang es ihr, das Abitur abzulegen und sich an der Universität einzuschreiben. „Es ging nur, weil ich wirklich wollte“, erinnert sie sich.

Wir sitzen an diesem Januartag mit Gertrud B. im Wohnzimmer. Die Sonne scheint durch die Fenster und hüllt den Raum in ein warmes Licht. Noch steht der Weihnachtsbaum in dem mit Holzmöbeln eingerichtetem Zimmer. Auf der Anrichte stehen ein paar Fotos, an der Wand hängt das Bild eines Mannes, aufgenommen in den sechziger Jahren. Gertrud B. ist eine kleine Frau. Inzwischen ist sie 86 Jahre alt, sie hört schlecht und immer wieder hustete sie während des Erzählens heftig. Das Herz macht Probleme, deswegen muss sie von Zeit zu Zeit ins Krankenhaus.

Wie oft habe ich erfahren dürfen, dass alles im Leben ein Kreis ist, dass sich alles fügt, wenn wir die Zeichen erkennen, sie wahrnehmen und ihnen folgen. So auch hier.

Historische Nachforschungen ergeben, dass es in Halle seit 1833 einen Lehrstuhl für Vergleichende Sprachwissenschaft gab. Daneben von 1824 bis 1840 ein Litauisches Seminar, welches Theologen und Lehrer für Ostpreußen ausbilden sollte. Es geriet jedoch in Vergessenheit. Nach dem Ersten Weltkrieg erlebte die Sprachwissenschaft in Halle einen Aufschwung. Friedrich Bechtel erhielt den oben genannten Lehrstuhl als Extraordinarius. Da seine beiden Söhne im Ersten Weltkrieg gefallen waren, vererbte er zu seinen Lebzeiten seine umfangreiche wissenschaftliche Bibliothek der Universität Halle. Für diese Bücher wurde ein Raum zur Verfügung gestellt, indem die Bücher erfasst und sorgfältig katalogisiert wurden. Aus diesem Raum und seinem Umfeld entstand der Wunsch, ein Sprachinstitut in Halle zu gründen.

Der Ruf ging letztlich bis nach Österreich und erreichte Karl Ammer, einen Sprachwissenschaftler. In diesem Zusammenhang erzählte man dem Mann von einer Studentin, die litauisch sprach: Gertrud B.

Karl Ammer kam nach Halle und für eine Zeit lebte Gertrud B. im Glück. Wir hören ihr zu, während wir ahnen, dass die Geschichte hier nicht zu Ende ist. Die beiden wurden ein Paar, die Tochter wird geboren, drei Jahre später erblickt der Sohn mit einer Behinderung das Licht der Welt. Gertrud B. und Karl Ammer wollen heiraten, die Bewilligungsbescheinigung zu erhalten, gestaltet sich schwierig. Herzkrank sei ihr Mann gewesen. Im Januar 1970 stirbt Karl Ammer. Am Tag seines Todes hält Gertrud B. die Heiratsgenehmigung in ihren Händen.

Wie viel Leid kann ein Mensch ertragen? Und wie überlebt man es? „Ich habe mich mit allem abfinden müssen“, sagt Gertrud B. und irgendwann versteht man, dass sie wahrscheinlich auch nur überlebte, weil sie einsteckte, ohne direkten Widerstand zu leisten.

Weinen kann Gertrud B. nicht mehr. Die letzten Tränen habe sie vor über 70 Jahren geweint, als ihre Mutter starb. Abgestumpft sei sie, wahrscheinlich mehr als ein bisschen und irgendwann ist es einfach nur noch still im Raum.

Sie habe ihr Schicksal hingenommen, sagt sie. Heute träumt Gertrud B. oft eigenartige Träume, von der alten Wohnung und von Brücken, die über die Saale reichen. Stehen diese für die Verbindungen zu ihren Toten, die sie immer bei sich trägt? Der Bruder reiste einmal in die alte Heimat. Das hätte sie nicht geschafft, sagt Gertrud B. Das Grab der Mutter gibt es nicht mehr. An dieser Stelle befindet sich heute ein Park.

Zum Schluss zeigt uns Gertrud B. eines ihre eigenen Werke: Eine Abhandlung über die Übersetzung preußisch-litauischer Gesangbücher im Rahmen der Sprachforschung. Das Buch widmete sie ihrem verstorbenen Mann. Nebenbei erwähnt sie, dass sie 1961 promovierte. Bis heute schreibe sie Texte, berichtet sie uns. Gefragt nach ihren größten Erfolgen zeigt sich, was zählt: „Die Kinder“, sagt sie.

Am Ende fragen wir Gertrud B., ob sie einen Rat habe für die Menschen unserer Zeit.

„Hitler hatte es relativ leicht“, sagt sie darauf hin. „Es gab damals ein Zuviel an Meinungen, an angeblichen Wahrheiten. Nicht alles lesen dürfe man daher und schon gar nicht alles glauben. Wenn es das Internet nicht gäbe, wäre vieles einfacher, politisch und privat“, glaubt sie. Jeder solle doch erst mal wahrnehmen und sich dann fragen: „Was stimmt und was nicht?“

Es dauerte lange, bis ich die passenden Worte für dieses Porträt fand. Mit großem Respekt und hochachtungsvoll danken wir Gertrud B. für ihr Vertrauen in uns und das Erzählen ihres Schicksals.

(Text: Berit Ichite, Fotos: Ricarda Braun)